道央

夕張市石炭博物館

夕張市石炭博物館は、石炭の歴史村の整備に合わせてその中核施設として1980年(昭和55年)7月に開館しました。1970年(昭和45年)開設の夕張市郷土資料館(後に夕張市炭鉱資料館に改称)を前身としています。北海道の明治期以降の基幹産業となった石炭産業を、石炭と炭鉱のテーマに分け、石炭の生成から開発、利用など技術や労働、生活を実物の資料、坑道、石炭層などから紹介しています。旧北炭夕張炭鉱天竜坑を利用した採炭現場の動態展示など石炭産業関連としては世界でも有数の博物館です。

炭鉱のランドマークとも言える立坑ケージが残る石炭博物館

立坑ケージ。「石炭の歴史村」のネオンも最上段に残る。

石炭博物館の建物

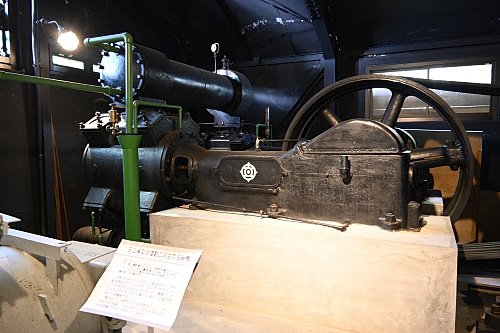

博物館入口に鎮座する巨大なコンプレッサー。大正時代にアメリカから輸入された。

北炭夕張炭鉱から産出された炭塊

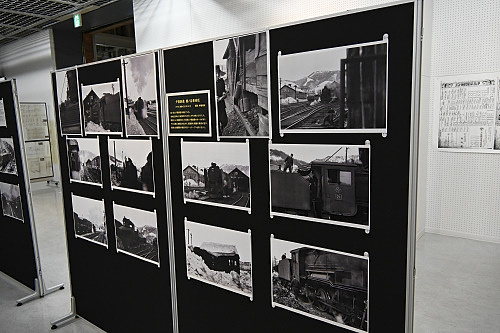

夕張鉄道の写真展示

夕張鉄道の駅発車時刻表とサボ

夕張鉄道で使用された鉄道部品。中央に鹿ノ谷駅の駅名板が見える。

夕張鉄道で使用された鉄道部品展示

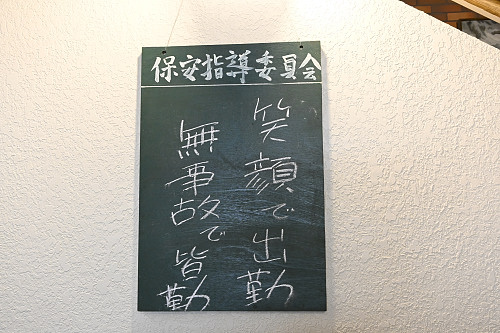

当時の現場に掲示された保安標語を再現。

夕張鉄道、三菱石炭鉱業大夕張鉄道線で使用された部品展示

炭鉱で使用された備品展示

子供用のそりの展示。

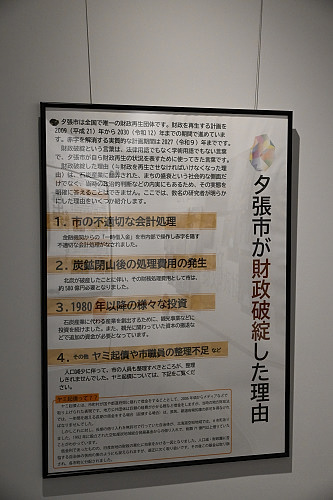

夕張市が財政破綻した理由も赤裸々に掲示。

JR石勝線夕張支線(旧夕張線)の鉄道部品の展示。

ここから坑道を再現した展示が始まる。人車と炭車の展示。

「出稼向上100日作戦」の標語が当時の雰囲気を伝える。

坑道用ヘッドライト

捜検。炭鉱入口でライターなどを所持していないかチェックが行われた。

火気は炭鉱の大事故に直結するためである。

立坑ケージを再現したエレベータ。石炭の採掘場所は地下約1000メートルにも及んだ。

人員、機材を運ぶ立坑ケージの巻き上げ速度は時速40kmにもなる。

地下展示の様子。石炭層が落盤しない様に枠を組み立てる様子を再現。

炭鉱の掘削先端部である切羽の様子。エアオーガーを利用し発破用の穴をあける。

さく岩機を使う堀進夫

エアーホイスト(巻き上げ機)を操作する様子。

坑道内の安全なエネルギー源として空気が利用されていた。

日立製横型往復動二段空気圧縮機。昭和23年製

エアーポンプやエアーホイストの動力源として使用された。

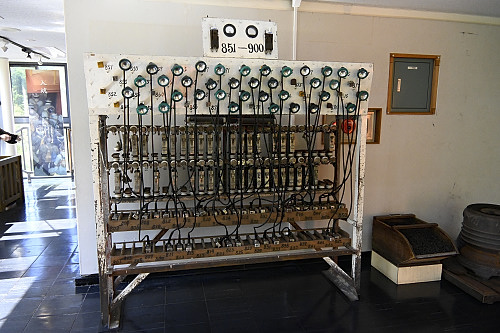

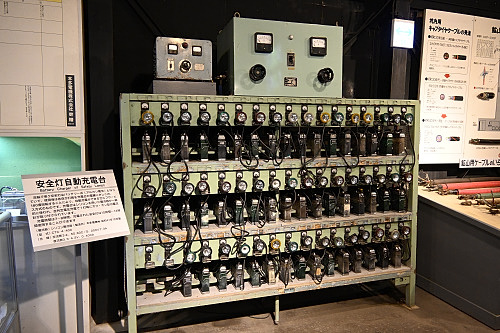

安全灯自動充電台。昭和41年製

炭鉱で使用する安全灯はバッテリー式で10~14時間使用できた。

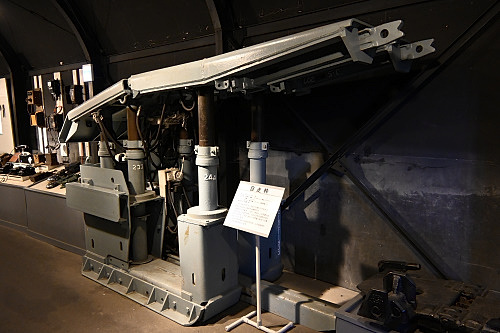

自走枠

坑内の採炭切羽で、安全に作業を行える様に炭盤を支えるのに使用する機械。水圧作動。

バケットローダー

掘進現場でズリの積込機として使用された。エアモーター駆動。

架空線式電気機関車

採炭切羽部を再現した動態保存機械類

採炭切羽部を再現した動態保存機械類。30分に1回程度展示運転を行う。

ドラムカッターと切羽ダブルチェーンコンベアーが運転される。轟音に包まれ大迫力である。

採炭切羽部を再現した動態保存機械類

ロードヘッダーが運転される。轟音に包まれ大迫力である。

一方で坑道には一酸化炭素濃度計、メタンガス濃度計が取付

られ安全を考慮した掘進が行われていたのが分かる。

本機械の運転員の方は元北炭の技術者の方だった。

質問すると、機械だけでなく炭鉱の全てに関してとても詳しく

解説してくれた。

アクセス

JR 新夕張駅から夕鉄バス「夕張市石炭博物館」行きで48分

JR 岩見沢駅から40Km レンタカーで約60分(道道38号/冬期通行止)

新千歳空港から55Km レンタカーで約70分(一般道経由)